崞陽(yáng)文廟

崞陽(yáng)古城是原平大地最具人文價(jià)值的地方之一����。多年來,人們?cè)噲D解讀古城不凡的氣度�����,但無論如何表達(dá)����,都不足以展現(xiàn)其厚重和價(jià)值,只能讓自己行走的腳步慢點(diǎn)����、再慢點(diǎn)��,或許才可以讓它的輪廓漸漸清晰起來�。

高墻拱衛(wèi)“城上城”

西晉永嘉年間��,由于鮮卑拓跋猗盧助劉琨大破白部劉虎�,而恃功求以陘北之地為其封地。劉琨無奈��,將雁門郡的樓煩縣��、馬邑縣�、陰館縣、繁峙縣����、崞縣(其時(shí)在今山西渾源)等五縣讓給拓跋鮮卑,遷徙五縣人民于陘南�����,部分置于今原平崞陽(yáng)���,在崞陽(yáng)立城邑但未命縣名。

北魏永興年間在境內(nèi)置石城縣��,東魏天平年間置崞山縣,武定初置廓州�����,北齊時(shí)期置北顯州���、北靈州����。隋開皇年間置平寇縣�,大業(yè)年間改平寇為崞縣,屬雁門郡�,縣治在今崞陽(yáng)鎮(zhèn)。金代屬代州�����,改崞縣為崞山軍��。元時(shí)升為崞州�����,明初改州為縣��,屬太原府。清雍正年間�,崞縣直隸代州,民國(guó)時(shí)屬雁門道����。

崞陽(yáng)古城寧遠(yuǎn)門

如今崞陽(yáng)古城的城墻、城門���、城樓都是明清時(shí)修建�,距今已有上百年歷史�����。地面以下的部分至少有三座不同時(shí)期的“墻根”����,一些疊壓在一起,所以古城有“城上城”“城摞城”“城下還有城”的說法�����。明洪武八年(1375年)��,知縣劉伯完肩負(fù)維修城池重任��,將城池整體向西挪移了數(shù)百米��,解決了滹沱河水暴漲后侵浸城墻的問題�����。明景泰年間�,知縣武桓又興修城事,這座巍峨的土城從此屹立起來�。嘉靖二十二年(1543年),崞縣知縣史漁主持?jǐn)U城�����。新筑的城池名“廂城”�����,三面城墻圍長(zhǎng)達(dá)三里有余��。萬歷年間����,時(shí)任雁平兵備道的張惟誠(chéng)命人用磚石包砌小南稍關(guān),并于最南的門洞上方嵌門額一塊����,曰“古樓煩”���。

萬歷二十七年(1599年),山西巡撫魏允貞視察崞縣��,給知縣袁應(yīng)春下了一道修城的命令���。袁應(yīng)春�����,字元卿�����,陜西鳳翔人�,出身關(guān)西望族����,有琴鶴之風(fēng)。對(duì)于修筑城池��,他自感責(zé)無旁貸,便毅然挑起重?fù)?dān)��。歷時(shí)多月終于完工��,魏允貞專門請(qǐng)禮部尚書馮琦撰寫了《崞縣修城記》��,勒石以記��。這次修筑規(guī)模��,舊志有載:“周圍一千一百丈����,高三丈六尺����。雉堞七百有四十,高六尺�����。連女墻高四丈二尺�,厚三丈八尺。敵臺(tái)二十一座��,池深三丈��,周圍俱筑捍水堤。門四��,東曰臨沱�,西曰保和,南曰景明�����,北曰寧遠(yuǎn)����。”

萬歷二十九年(1601年)增筑西關(guān)�,將南關(guān)廂城和西關(guān)廂城全部用磚石包砌。兩座廂城高三丈����,筑敵臺(tái)十三座,城門三座���。幾年后修筑了東關(guān)廂城�����,建城門一座����,筑門三座。

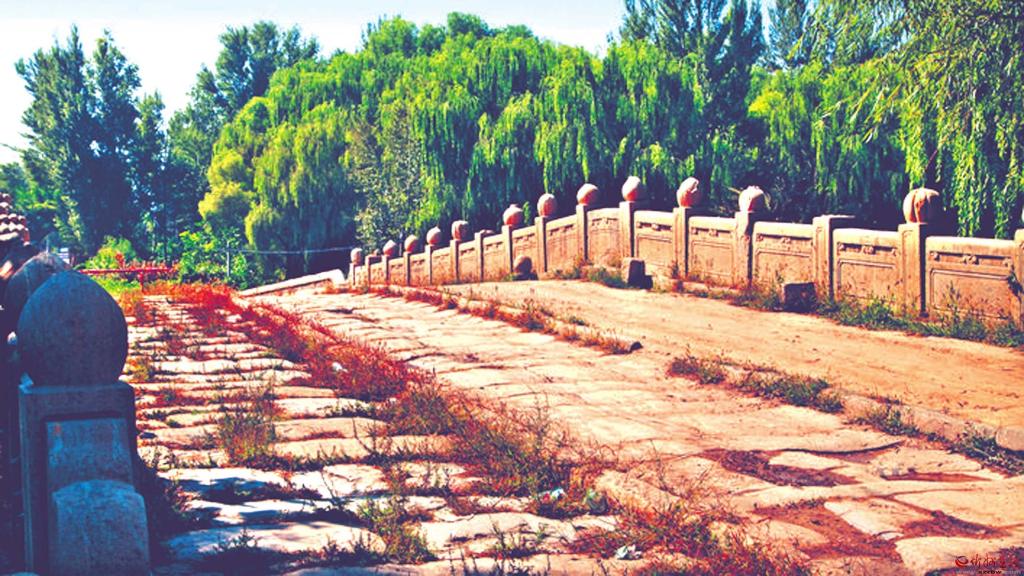

欄桿上的浮雕

這些磚砌城垣���,雖高大雄偉�,但仍不完美��。明崇禎七年(1634年)知縣馮夢(mèng)熊在四座城門上方建起四座城樓�,斗拱飛檐�����,重檐歇山頂式�。至此,古城日臻完固�����,城套城���、城連城�����,城墻層層相護(hù)����,城門星羅棋布。崞陽(yáng)古城墻圍裹的小城�,承載了當(dāng)?shù)財(cái)?shù)百年的深厚文化底蘊(yùn)。

來宣橋 王 坤攝

古城的靈魂

崞陽(yáng)文廟���,位于古城東門旁�,因始建于元朝�����,是名副其實(shí)的州級(jí)文廟�。

可以說,文廟完善于明�����,繁盛于清����。

古時(shí)的文廟����,氣勢(shì)恢宏��,美輪美奐��。在闊達(dá)兩萬平方米的土地上�,百楹建筑星羅棋布,構(gòu)設(shè)精巧�����;飛檐斗拱����,靈動(dòng)飄逸��。凡空闊處名木參天����,綠蔭如蓋。呈元寶形的泮池��,蘊(yùn)一池清水��,映半方藍(lán)天。文廟����,因其鮮明而權(quán)威的尊孔崇教、修身布道功能���,令莘莘學(xué)子萬分景仰��。而東廡配享的先賢40位�、先儒33位和西廡配享的先儒35位����、先賢39位,也是崞邑儒生的楷模和典范��。

古城的文廟同全國(guó)各州縣的文廟建制大同小異����,一條中軸線上從南往北建有禮門、照壁�����、欞星門��、泮池、戟門(亦名大成門)�、大成殿。圍繞這條中軸線上的建筑���,分布著敬一亭�����、小石林亭�、泮宮坊����、金聲玉振坊、德配天地坊��、道冠古今坊�、崇圣祠��、名宦祠����、鄉(xiāng)賢祠、尊經(jīng)閣�、文昌三代祠��、魁星樓�����、忠義祠����、明倫堂�、節(jié)孝祠、教諭署�、訓(xùn)導(dǎo)署、講堂……

崞陽(yáng)文廟的大成殿面闊七間��,進(jìn)深五間�����,高達(dá)五丈開外����,單檐歇山頂,上覆黃綠藍(lán)白四彩琉璃瓦�����,殿兩端分置雙飛矮檐,斗拱層密�,氣勢(shì)軒昂。殿門為20扇鏤花板壁門��,各以四扇為一組���,鏤刻著梅花�、艾葉��、海棠�����、花燈等精美圖案��,工藝精巧�����,剔透玲瓏�����。整個(gè)建筑可謂“承以崇臺(tái)�����,盤以文石�����,虬柱云榱�����,華梁藻井”�,十分華麗隆重。文廟的藏書十分豐富��,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)�����,在古崞邑�����,科舉盛時(shí)����,經(jīng)過鄉(xiāng)試��、會(huì)試���、殿試,考中進(jìn)士的達(dá)50余名��,考中舉人的達(dá)450多名�,其他科名的有500多名。

崞邑一方水土��,千百年來為民族融合為社會(huì)發(fā)展哺育了眾多的杰出人物��。正是他們不凡的理想抱負(fù)��,以積聚久遠(yuǎn)的意志和誠(chéng)懇�,才使古城始終具有一種剛?cè)嵯酀?jì)、兼容并蓄的氣度�,汲取著時(shí)代的精神與活力。

崞縣縣衙舊址在今二中校園內(nèi)��,遺跡已經(jīng)少之又少了��,原先的規(guī)模亦不復(fù)存在��。所幸清時(shí)有一位名叫郭汝霖的文人,手繪了一幅縣署圖���,使我們可以按圖索驥,了解到明清時(shí)期縣級(jí)衙署建筑的形式和封建等級(jí)制度在建筑上的體現(xiàn)�,間接地感受明清時(shí)期封建王權(quán)與神權(quán)的結(jié)合,還可以從中欣賞明清古建的藝術(shù)�,以及明清時(shí)期職官制度的變遷和發(fā)展。

崞縣縣衙建筑規(guī)制受歷代皇城帝府影響���,強(qiáng)調(diào)正南直北中軸線對(duì)稱���,左文右武,前堂后寢�,尊卑分明,上下有致��,并都結(jié)合在庭院布局之中�。沿軸線從前到后六進(jìn)六出,包括東西兩側(cè)共有30個(gè)院落���,加上過廳游廊等總計(jì)房屋可達(dá)400余間��。在縣衙建筑群中��,各單體建筑按功能和作用又分為行政管理��、文化生活��、神廟祭祀等三個(gè)系統(tǒng)��。

崞縣衙門不僅坐北朝南���,而且建筑在高臺(tái)之上�,面闊三楹�����,進(jìn)深兩間�����,左右里外對(duì)稱��,懸山式正脊頂����,門兩側(cè)是傳統(tǒng)的八字墻,門前兩側(cè)各蹲著一尊石獅����,是皇權(quán)威嚴(yán)的象征���,同時(shí)也是衙署的護(hù)門之獸。

崞縣衙署前建有照壁一座�,東�、西對(duì)稱分列牌坊兩座,東坊上書“代南首邑”����,西坊上書“并北名區(qū)”。這種稱謂并不是人為規(guī)定的����,而是其重要的地理位置和相對(duì)發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)狀況所形成的。

進(jìn)了衙門�,即為儀門,是縣衙中軸線上的第一進(jìn)院落���。儀門為三關(guān)六扇�,東西兩側(cè)各有一座耳門���。古人講究東為上�����,所以東邊的耳門叫“人門”或“喜門”���,是供知縣和署衙中工作人員平時(shí)出入的���。西邊的耳門叫“死門”或“鬼門”,只有提審犯人和押解死囚時(shí)才打開����。

儀門上走馬板中上下三層共27格,中間三幅繪畫的內(nèi)容是福�����、祿�����、壽三星����,其他是傳統(tǒng)的二十四節(jié)孝圖,正面懸掛楹聯(lián):“好學(xué)近智���,力行近仁��,知恥近勇���;在官惟明�,蒞事惟平�����,立身惟清��?�!?/p>

更為重要的是���,儀門上還高懸有“戒石銘”。昭示的是帝王對(duì)百官的警戒�,是傳統(tǒng)署衙中必須有的設(shè)置。

左銘文曰:“吏不畏吾嚴(yán)而畏吾廉����,民不服吾能而服吾公,廉則吏不敢慢���,公則民不敢欺����,公生明,廉生威�。”右銘文曰:“爾俸爾祿���,民膏民脂���,下民易虐,上天難欺����。”

戒石銘所在甬道兩側(cè)東西各有廊房九間��,這就是縣衙六房的所在�。其中東三房是禮、戶���、刑��,西三房是吏����、兵、工����。按東為上,文東武西排列����。

入儀門為正中甬道,建有牌坊一座����,上懸雍正八年上諭恤刑一道��。

縣署除了中軸線上的主建筑和其東西配房外����,左右另外還建有多個(gè)院落,東邊有東花廳�����、馬號(hào)��、三神祠、孚佑帝君廟等��,西邊有西花廳��、書房���、幕舍��、大仙堂�、獄神廟等���。再往東即典史署����,重修于明萬歷二十五年(1597年)和光緒二年(1876年)���。進(jìn)入典史署��,要經(jīng)過縣署大門�、儀門����,由“光贊花封”牌坊入����,這里分四進(jìn)院落�,內(nèi)置督捕廳、大堂����、內(nèi)宅等建筑。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)����,明清兩朝,任過崞縣知縣的共有208人�,其中進(jìn)士24名,舉人61名����,其他科名123名�,祀名宦祠的有24人。

崞縣衙署在歲月的長(zhǎng)河中已經(jīng)了無蹤影��,但那些具有人格魅力和精神力量的官員們的名字���,我們記下了����。其不僅名載青史,而且被一代一代地傳誦著�。

普濟(jì)橋 王文君攝

尋覓古城中的望族

古城平和低調(diào)、不事張揚(yáng)����,兩個(gè)家族幾經(jīng)發(fā)展,愈來愈清晰地顯現(xiàn)出來�,一個(gè)是亢家,另一個(gè)是賀家���。

亢氏一族和賀氏一族的發(fā)跡均始于明正統(tǒng)年間���。這一時(shí)期,亢����、賀兩族都產(chǎn)生了一位歲貢生?���?杭业拿侯仯笕慰h主簿;賀家的名賀思溫����,后任西和縣訓(xùn)導(dǎo)。

在明成化年間����,亢家科名乏人,賀家卻爆出冷門����,賀瑻、賀璠兄弟二人同時(shí)考中丙午科舉人����。一時(shí)門庭若市、篷蓽生輝���,闔族為之榮耀��。

嘉靖朝歷45年����,亢��、賀兩家的科名角逐出現(xiàn)了第二次��。兩家先是分別出了一名歲貢生��,亢家的名慶鴻�,后外任知縣;賀家的名職�,未見任職記載。不久����,亢家的亢璣中戊午科舉人。六年后��,賀瑻曾孫���、賀職孫賀愈也中了甲子科舉人�����。

就是這個(gè)名叫賀愈的舉人��,不甘于科名至鄉(xiāng)薦而止�,勵(lì)志清苦��,發(fā)奮勤學(xué),七年后得中進(jìn)士�����,列三甲55名��。

賀愈的成功�����,極大地激發(fā)了賀氏子弟的進(jìn)取心�����。緊接著在萬歷年��,賀繼冕�����、賀祥先后成為歲貢生�����,賀貢中丁酉科舉人��,而賀愈的曾孫賀海晏也被選為歲貢生。

有明一朝���,賀氏一族在科名上的成就高于亢氏一族,而望族的名聲也比亢家大了許多�。但是,滿清定鼎中原后��,亢氏一族壓倒了風(fēng)頭正勁的賀氏�����。在清時(shí)的科名角逐中賀氏只出舉人三名��。

無論亢��、賀兩族于明清兩朝��,在科舉和仕途中孰強(qiáng)孰弱����,他們的望族地位幾乎同時(shí)形成,在整個(gè)崞陽(yáng)古城內(nèi)是顯赫的��,再?zèng)]有哪一個(gè)家族可以與這兩個(gè)家族相抗衡�。迄至今日����,在古城的西關(guān)廂和臨沱街上����,仍然可以尋覓到亢家、賀家殘存的舊居痕跡��,以及于殘墻斷垣中滲透出的昔日榮耀���。

普濟(jì)橋

歲月深處的普濟(jì)橋

普濟(jì)橋���,原為古城內(nèi)四座石橋之一,也是保存最為完好的唯一石橋�。

這座石砌拱撟,用行鏨石和雕刻石砌成����,主橋全長(zhǎng)30米,寬8米��,高7米����。兩端各有一引橋�,橋身兩邊均置雕石實(shí)體欄桿�,分別有望柱20根、欄板19塊����,方正的望柱頂部有仙桃���、石榴����、佛手等果品石雕�,欄板系整石卷邊鏤花。石橋體由單孔長(zhǎng)券和4個(gè)小券孔組成����,券口邊框和券楣均有造型精美、工藝考究的石刻浮雕���。大券口除兩邊雕有汲水獸頭像外���,還雕有故事人物組畫16幅;小券口邊上雕有蛟龍出水及九針圖案等�。所有雕飾典雅精致����,線條流暢�,活靈活現(xiàn),寓意深刻����。橋面用石板鋪筑,分三個(gè)行道�,由兩條與橋身走向一致的立石帶分隔。

普濟(jì)橋的最早修葺時(shí)期是在明洪武六年(1373年)�,而且于清乾隆二十年(1755年)、道光十年(1830年)��、光緒二年(1876年)����、光緒五年(1879年)相繼修過四次。但不知何故��,這座石橋竟能抗住1952年那次大地震����,奇跡般地保存了下來。就此,它成為了山西省最古老的石橋之一�,是國(guó)家級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位,載入《中國(guó)古代橋梁史》�����,并被人們譽(yù)為“小趙州橋”�。

普濟(jì)橋上,有著斑斑駁駁的苔痕�����。掛著一串串藤蔓的古樸橋身��,連接著青磚黛瓦的尋常巷陌���,不由讓人細(xì)細(xì)端詳,慢慢品味���。

道光十年(1830年)六月十九日夜��,高距水底三丈��、寬容水道七丈六尺���、橋面可容車乘六轍的普濟(jì)橋����,突然崩塌����。崞縣著名書畫家范起用精煉的16個(gè)字記載了垮橋的慘狀:“月鉤全陷,霓腳半留�,亂石攢泥,輪蹄驚避����。”范起用文學(xué)的語(yǔ)言把橋拱比作明月和彩霓����,可見其摯愛之情。

普濟(jì)橋的垮塌��,南北交通瞬間阻斷����,“以驛遞之孔道,又實(shí)偪乎守門��,廢置不可”。

為了盡早修好石橋���,鄉(xiāng)首們開始登門逐戶勸捐�����。僅僅數(shù)天時(shí)間�,跑路不足百里�����,竟然捐得萬余金�����。鄉(xiāng)人們很受感動(dòng)��,不敢懈怠��,“度工命匠���,遵修壩舊規(guī),各備資斧����,輪流監(jiān)造”�����。

整個(gè)修橋過程����,在范起的筆下場(chǎng)面壯觀���,動(dòng)感十足:“斯時(shí)��,截石移山��,車運(yùn)絡(luò)繹����,鑿聲盈耳��,雜錯(cuò)紛騰��。始而握底下扦飛鐵搠者歌相和���,繼而尋根置石力木扛者肩相摩�。負(fù)畚者、操筑者供奔走而備�;使令者,日不下百余人�。舊式輞樣,易為斧式���,匠氏挾繩尺以指揮��,縫合甚密��,蓋不日而穹窿在望矣��?��!?/p>

走上普濟(jì)橋,就不敢把腳步放得太重����,不然你就會(huì)踏醒一段歷史。一座古石橋���,就是歷史的見證者。

街頭名士衣袂飄飄

歷朝歷代�����,在崞陽(yáng)古城來來往往的人流里,不乏文人名士的身影�。

陶翰、雍陶����、尹賞等等,元以前明之后的本土學(xué)人和外籍官員���,幾乎都是以文而仕���、以文而名,盡管他們沒有留下專門描寫古城景貌的詩(shī)文���,但他們對(duì)古城產(chǎn)生過一定的影響�。

金元時(shí)期���,一個(gè)官員拋棄名利場(chǎng)�����,毅然隱于崞陽(yáng)古城��,遂成為一代名士����。他叫王樸,字純甫���,遼東廣寧人���。貞祐元年,其任金行省員外郎�����。就在這一年�,王樸因督餉到達(dá)崞州,便辭去官職��,定居于此���。這里清幽的寺觀鐘聲�����,令他重新認(rèn)識(shí)人生����。之后����,王樸在崞州城的西北隅創(chuàng)建了一座道觀,名“神清觀”��。在神清觀內(nèi)���,又建起了辟谷修真的軒室����,名為“虛白”�。相傳,王樸在崞州境內(nèi)先后建起神清觀72座�,每座都有虛白軒。

在清光緒《崞縣志》中�����,祖孫三代同登“人物”傳略的有大陽(yáng)村的張銓��、張沛仁、張震��,而且均醒目地排在文學(xué)人物中��。在這祖孫三人中�,當(dāng)數(shù)張震最為出名。這倒不是指其十八歲即中舉�����,也并非說他是一代書法名家��,而是張震惜墨如金的錚錚傲骨讓人欽佩����。

張震頗有其祖之風(fēng),嗜學(xué)寡欲�����,閑逸淡遠(yuǎn)��,無心于名利場(chǎng)蹉跎���。辭去孝義縣訓(xùn)導(dǎo)后���,舉家寄居于崞城的城隍廟街����,讀書����、寫詩(shī)�、拾糞、種菜�,陶然于隱居生活中。張震的詩(shī)書大名蜚聲于外���,但除為城隍廟題寫“神居清燕”��,為南橋題寫“普濟(jì)橋”外���,從來不輕易露其手筆。

張震書體獨(dú)特�����,飄灑自如�,名揚(yáng)二州五縣,幾任崞縣知縣都想擁有張震的墨寶。但張震自絕于公門往來��,并不應(yīng)允���。

可是���,張震也有仗義舍字的時(shí)候。那一年���,張震的表兄范起離任返里居住����。仲夏的一天����,張震和范起在平定橋旁一家雜貨鋪檐下布陣弈棋。時(shí)過晌午仍不舍棋局��,而圍觀者有增無減���,大家全然忘記了饑渴����。這時(shí),有人從人縫中捧進(jìn)兩碗清茶來�����,二人顧不得抬頭��,端起碗暢飲�,霎時(shí)口舌潤(rùn)澤,周身清涼��。至第二日�、第三日�����,張震��、范起照常在此下棋��,仍有人從空隙里遞茶進(jìn)來�����。散局之后�,二人猛然想起喝茶一事����,便進(jìn)店詢問情由�����。原來奉茶人系本店伙計(jì)���,西南鄉(xiāng)人����。此人做事勤快����,待人誠(chéng)懇,又喜愛下棋���,對(duì)張����、范二位先生久存敬意�����,故獻(xiàn)茶。二人明白事由后���,覺得應(yīng)該付給伙計(jì)點(diǎn)酬勞��,偏偏出門都沒帶錢�����,心中好生不忍�。這時(shí)�����,有人提議:既然兩位先生有此良意��,何不買一把折扇來����,題字作畫于上����,作為留念?���;镉?jì)一樂����,便趕緊買了一把新折扇�。范起先在扇面上涂了一幅簡(jiǎn)約明快的山水風(fēng)景,張震接過扇子于空白處題寫了“清燕”二字�。一時(shí)間,花香鳥語(yǔ)�、詩(shī)情畫意躍然扇面之上,圍觀眾人齊聲稱絕��。

據(jù)說���,伙計(jì)收藏的這把折扇��,后來遇上識(shí)家�����,愿出高價(jià)購(gòu)買���。伙計(jì)只知其寶貴��,哪懂其價(jià)值。有人起哄:繪畫在外���,單說“清燕”二字���,就值一千兩紋銀。于是����,一言為定,一千兩紋銀折扇易主���。這位雜貨店的小伙計(jì)賣了折扇后��,置產(chǎn)�、買地���、娶妻,生活竟然變了個(gè)樣��。

崞縣中學(xué)的光輝傳奇

崞縣中學(xué)�,應(yīng)該也須載入原平的厚重史冊(cè)里。

崞縣中學(xué)��,建于民國(guó)2年(1913年),從創(chuàng)辦到1937年日寇占領(lǐng)崞縣城前夕���,短短25年間���,共計(jì)招收36個(gè)班,學(xué)生人數(shù)達(dá)到1400余名�。

1913年5月,崞縣中學(xué)正式創(chuàng)辦��,時(shí)稱“崞陽(yáng)中學(xué)”�,四個(gè)月后招收了第一個(gè)初中班。1919年3月��,崞陽(yáng)中學(xué)校更名為崞縣縣立中學(xué)校�。

崞縣中學(xué)成立之初,修業(yè)年限定為四年��,課程設(shè)置齊全�,開設(shè)有修身、黨義�����、國(guó)文、英文等課程����。1934年,學(xué)制改為三年��,課程略有變動(dòng)��。崞縣中學(xué)文體設(shè)備齊全�����,設(shè)有籃球場(chǎng)兩個(gè)����,網(wǎng)球場(chǎng)一個(gè),以及天橋��、跳馬���、木馬��、浪橋等體育器械。還有圖書1500種���,可供學(xué)生借閱�。

崞縣中學(xué)從創(chuàng)辦到被迫停辦,其間共有九任校長(zhǎng)����,均為崞縣(今原平市)籍人士,八位校長(zhǎng)為大學(xué)學(xué)歷���,五位有師范學(xué)校(院)學(xué)習(xí)經(jīng)歷�����,其中四位是北京師范大學(xué)(學(xué)院)畢業(yè)生���,有兩人先后當(dāng)過太原進(jìn)山中學(xué)校長(zhǎng)。

民國(guó)時(shí)期���,崞縣各界都很重視崞縣中學(xué)���,盡力為學(xué)校開辦提供支持,不惜重金從北京����、太原等地聘請(qǐng)名師。正因如此,崞縣中學(xué)的教學(xué)質(zhì)量在晉北首屈一指���,聲名鵲起�����,逐漸有了“南運(yùn)中�,北崞中”的美譽(yù)�。

受新文化運(yùn)動(dòng)、五四運(yùn)動(dòng)的影響�,崞縣中學(xué)開風(fēng)氣之先,成為吸納進(jìn)步思想的前沿陣地���。離職外聘的優(yōu)秀教師��、走出校園的崞中學(xué)子�����,以及大學(xué)畢業(yè)后又返回崞縣中學(xué)任教的崞中學(xué)生��,持續(xù)不斷地帶來了外面世界先進(jìn)的理念��。進(jìn)步思想的洗禮��,造就了崞中追求進(jìn)步的氛圍�����。早在1926年�,崞中就成立了原平歷史上的第一個(gè)共產(chǎn)黨的組織——中共崞縣中學(xué)支部委員會(huì)���,而且這也是整個(gè)忻州地區(qū)的第一個(gè)中共黨支部��。崞縣中學(xué)的學(xué)生們以救國(guó)為己任��,積極閱讀進(jìn)步書籍和馬列主義著作����,持續(xù)不斷地與舊社會(huì)��、舊制度進(jìn)行不屈不撓的斗爭(zhēng)����。

在這樣的風(fēng)氣感召下,很多崞中學(xué)生畢業(yè)后加入了中國(guó)共產(chǎn)黨����,參加了革命工作�。如著名的“崞縣九窮”——在北京的九個(gè)窮學(xué)生團(tuán)體�����,這些學(xué)生在崞中時(shí)是勇敢無畏的學(xué)生領(lǐng)袖���,在北大時(shí)是我黨的地下工作者�。特別是在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)和解放戰(zhàn)爭(zhēng)中��,他們中有的為民族獨(dú)立和人民解放獻(xiàn)出了寶貴的生命�����,有的為黨和國(guó)家的事業(yè)做出了卓越的貢獻(xiàn)�,書寫了非凡的人生傳奇。

劉葆粹���,崞縣中學(xué)第11班學(xué)生��,學(xué)生會(huì)主席�,組織“讀書社”“協(xié)進(jìn)社”等學(xué)生組織��。1926年6月���,由省立中學(xué)代表�����、共產(chǎn)黨員王瀛介紹加入中國(guó)共產(chǎn)黨����,是崞縣第一個(gè)中共黨員�。同年8月,在崞中建立起原平歷史上第一個(gè)黨組織��,并任支部書記����。1927年7月從崞縣中學(xué)畢業(yè)后,經(jīng)太原黨組織介紹��,與馮漢英雙雙考入國(guó)民革命軍西北陸軍軍官學(xué)校�����,后在戰(zhàn)斗中英勇犧牲��。

樊炳星�,崞縣中學(xué)第9班學(xué)生��,與劉葆粹發(fā)起成立“協(xié)進(jìn)社”���,在學(xué)生中宣傳進(jìn)步思想。后入黃埔軍校學(xué)習(xí)��,在武漢工人糾察大隊(duì)時(shí)�����,與楊德魁一起介紹徐向前加入中國(guó)共產(chǎn)黨�。1935年參加長(zhǎng)征,犧牲于烏江渡口��。

馮漢英�,崞縣中學(xué)第11班學(xué)生,1926年經(jīng)劉葆粹介紹加入黨組織��,并擔(dān)任中共崞縣中學(xué)支部委員會(huì)組織委員��。1939年1月到延安����,先后任抗日軍政大學(xué)軍政教員、西安八路軍辦事處參謀���、陜西警備第一團(tuán)副參謀長(zhǎng)等職����。1946年9月起,歷任華東野戰(zhàn)軍第10縱隊(duì)28師參謀長(zhǎng)����、教導(dǎo)團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)、第28軍34師師長(zhǎng)等職��。1953年10月后�,歷任華東軍區(qū)軍械部部長(zhǎng)���、南京軍區(qū)后勤部副部長(zhǎng)等職�����。

趙爾陸��,崞縣中學(xué)第9班學(xué)生�,因帶頭搞學(xué)潮被迫離校���。1923年考入太原進(jìn)山中學(xué)���,1927年入黨�。1961年任中央軍委國(guó)防工業(yè)委員會(huì)副主任�、國(guó)務(wù)院國(guó)防工業(yè)辦公室常務(wù)副主任等職。1955年授予上將軍銜����。

黎玉,原名李興唐�,1926年任崞縣中學(xué)學(xué)生會(huì)主席,同年加入中國(guó)共產(chǎn)黨��,“九窮”成員之一��。后歷任中共北平市委職工部部長(zhǎng)��、中共天津市委書記�、中共唐山市委書記、中共山東省委書記�。他長(zhǎng)期擔(dān)任山東地區(qū)中國(guó)共產(chǎn)黨的主要領(lǐng)導(dǎo),為開創(chuàng)山東的抗日新局面做出了重大貢獻(xiàn)�����。中華人民共和國(guó)成立后,歷任上海市委秘書長(zhǎng)�、第一機(jī)械工業(yè)部副部長(zhǎng)、第八機(jī)械工業(yè)部副部長(zhǎng)�����、機(jī)部副部長(zhǎng)�����。是中共第七屆中央候補(bǔ)委員����,第三、五��、六屆全國(guó)政協(xié)常務(wù)委員�����。

李毓珍�,筆名余振��,“九窮”成員之一�。太原淪陷后,在西北聯(lián)合大學(xué)、西北大學(xué)任教��。蘭州解放后�����,任蘭州大學(xué)校務(wù)委員��、蘭州中蘇友好協(xié)會(huì)副總干事��,并被選為蘭州市人民代表��。1950年奉調(diào)回北京��,先后在中國(guó)交通大學(xué)����、清華大學(xué)、北京大學(xué)任教���。在北大時(shí)任校務(wù)委員�����、俄文系副主任�����、俄羅斯文學(xué)教研室主任等職����。曾任辭書出版社(原辭海編輯所)編審、《辭?����!氛Z(yǔ)辭學(xué)科主編��。1980年調(diào)華東師范大學(xué)任教授����,兼任全國(guó)蘇聯(lián)文學(xué)研究會(huì)理事、上海翻譯家協(xié)會(huì)名譽(yù)理事��。其主要譯著有《普希金長(zhǎng)詩(shī)全集》《萊蒙托夫抒情詩(shī)全集》《馬雅可夫斯基詩(shī)選》�。

李克讓��,“九窮”成員之一���。1937年加入中國(guó)共產(chǎn)黨����。同年任八路軍120師359旅政治部敵工科科長(zhǎng),后任七支隊(duì)政治處主任�。1942年至1949年,任359旅武裝動(dòng)員科科長(zhǎng)��、一野三軍七師后勤部副政委���,先后參加過百團(tuán)大戰(zhàn)�,以及集寧�、豐鎮(zhèn)、大同戰(zhàn)役和解放寧武��、崞縣城等戰(zhàn)斗�。1949年隨軍西征,先后任敦煌縣委書記兼縣長(zhǎng)����,酒泉地委常委、秘書長(zhǎng)等職�����。1955年任甘肅省林業(yè)局局長(zhǎng)���,1957年任農(nóng)業(yè)部蘭州生物藥廠黨委副書記��。

王景泉�����,“九窮”成員之一�,1932年入黨。1933年春����,經(jīng)組織批準(zhǔn),隨黎玉到唐山做地下工作��。后來����,組織上派他回北平與河北省委聯(lián)系,因地下交通站遭到敵人破壞����,王景泉被捕,轉(zhuǎn)往南京監(jiān)押�����。直到抗戰(zhàn)爆發(fā)���,國(guó)共第二次合作時(shí)���,才被營(yíng)救出來。之后�,他回到山西,歷任陵川�、黎城縣縣長(zhǎng)。解放后���,先后擔(dān)任中財(cái)委勞動(dòng)局長(zhǎng)��、勞動(dòng)部保護(hù)司司長(zhǎng)���、中科院近代史研究所副所長(zhǎng)等職。1963年任鞍鋼公司黨委副書記�,1966年調(diào)任華北拖拉機(jī)公司負(fù)責(zé)人、天津拖拉機(jī)廠黨委書記�。后來,王景泉又任天津市人大常委會(huì)財(cái)經(jīng)委員會(huì)副主任��。

張廷秀��,后改名張廷楨。崞縣中學(xué)第18班學(xué)生����,主編《抗日半月刊》,1933年6月加入中國(guó)共產(chǎn)黨���,先后任中共崞縣特別支部組織委員�、支部書記����。后歷任中央警衛(wèi)教導(dǎo)大隊(duì)總支書記、組織股長(zhǎng)��、政治處副主任���、中央警備團(tuán)政治處主任�����。1949年北平和平解放后�����,任北平市公安總隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)兼政委��。中華人民共和國(guó)成立后��,歷任中央警衛(wèi)師政委���、公安軍干部部長(zhǎng)、總參警備部副部長(zhǎng)兼干部部長(zhǎng)����、北京衛(wèi)戍區(qū)副政委等職。1955年被授予少將軍銜���。

25年時(shí)光在漫長(zhǎng)的歷史長(zhǎng)河中算是短暫的一瞬間����,但崞縣中學(xué)創(chuàng)辦以來的這25年帶給原平�、山西,乃至全國(guó)的����,卻是不可磨滅的光輝記憶。范亭中學(xué)的首任校長(zhǎng)溫宗祺曾說:“要好好研究崞縣中學(xué)�,探討崞中與范中之間的歷史傳承?���!闭\(chéng)哉斯言�����!

每一段歷史不僅由文字構(gòu)成�,也是由無數(shù)精英奮勇前行的精神疊加而成的�。

作家馮驥才說:“城市和人一樣,也有完整的生命歷史���。從其誕生至今����,與自然環(huán)境和人文環(huán)境相互融合��。一代代人創(chuàng)造了它之后紛紛離去�,卻將此轉(zhuǎn)化為一條條老街道、一座座名勝古跡��,還有民間手藝����、歷史人物等,全都默默地記憶在它巨大的肌體里?���!?/p>

守望古城,善待我們的精神家園?��。顣x生)

(責(zé)任編輯:盧相?�。?/span>