黃河由青藏高原巴顏喀拉山啟程�����,深入中華腹地����,蜿蜒五千多公里���,從古到今,奔涌不息����,締造著文明,流淌著歷史��。黃河在中國(guó)版圖上大大地畫了個(gè)“幾”字�,幾字彎及其周邊流域被稱為河套地區(qū)?,主要涵蓋內(nèi)蒙古自治區(qū)��、陜西���、山西等?�。▍^(qū))��。山西省河曲縣正好地處晉�、陜�、蒙能源金三角的中心地帶,東接偏關(guān)���、五寨�����,南接岢嵐�、保德,西北與陜西省府谷縣�、內(nèi)蒙古自治區(qū)準(zhǔn)格爾旗隔黃河相望。

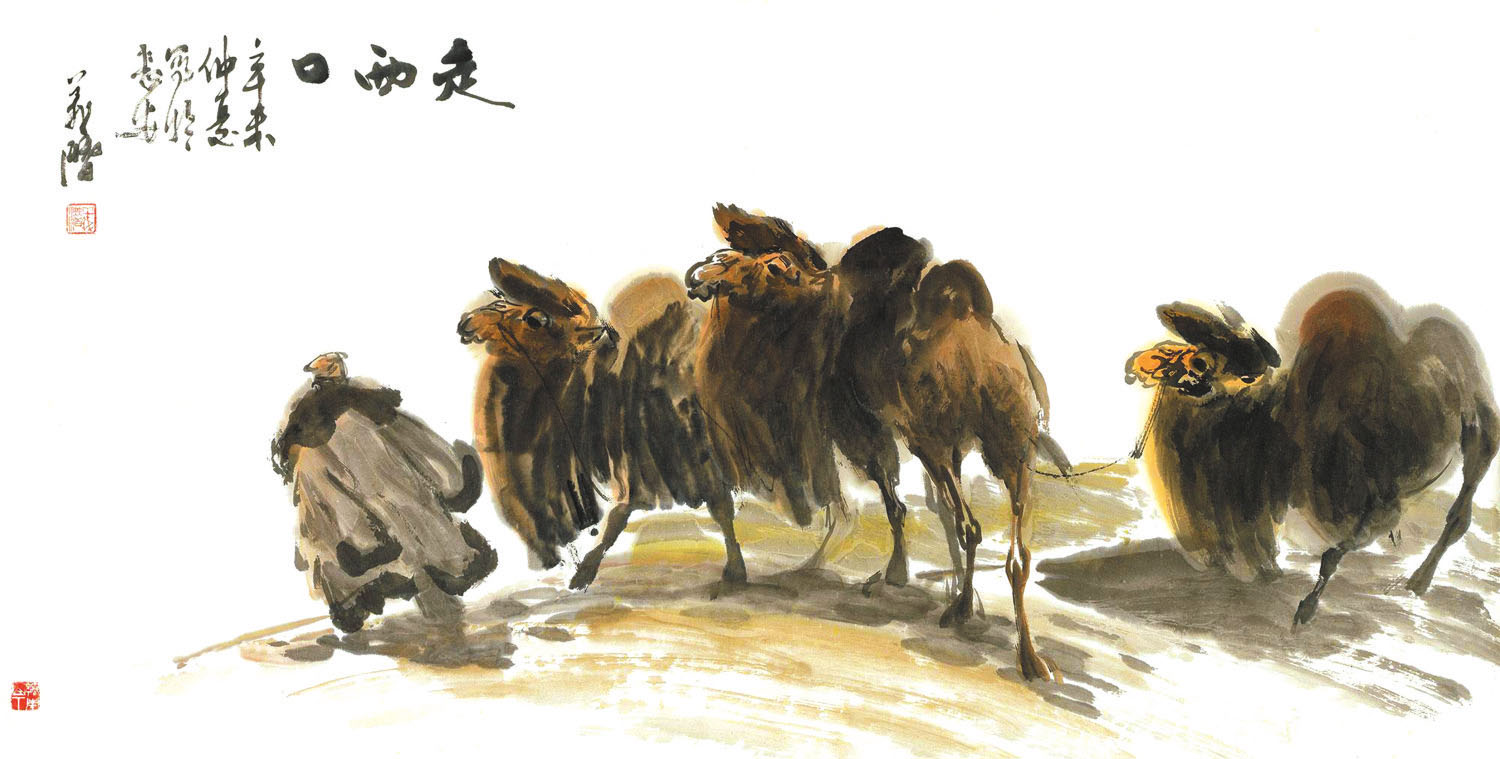

河曲自古有“陜東重鎮(zhèn)��,晉右嚴(yán)疆”之稱��,戰(zhàn)略地位十分重要�。明代統(tǒng)治者為了抵御北方少數(shù)民族入侵���,沿黃河?xùn)|岸石梯隘口修筑起長(zhǎng)城�,作為拱衛(wèi)京師的最后一道防線��。此外這里水運(yùn)發(fā)達(dá)�,明清時(shí)期是河套地區(qū)糧、油�、鹽、皮毛的進(jìn)出口集散貿(mào)易中心��。在從明朝中期至民國(guó)初年的四百余年間,無(wú)數(shù)山西人背井離鄉(xiāng)��,從河曲西口碼頭渡河到關(guān)外謀生����,這便是今天人們常說(shuō)的“走西口”。到了清代��,康熙三征噶爾丹這一歷史事件的發(fā)生對(duì)“走西口”產(chǎn)生了重要影響��。

準(zhǔn)噶爾部是厄魯特蒙古的分支����,明清之際興起于巴爾喀什湖以東伊犁河一帶?���?滴跏吣辏?678年),噶爾丹為割據(jù)西北����、統(tǒng)治蒙古諸部,在俄國(guó)政府的慫恿支持下����,興兵進(jìn)攻喀爾喀蒙古土謝圖汗部��。又借口追擊土謝圖汗部余眾�����,進(jìn)軍內(nèi)蒙古烏珠穆沁地區(qū)�,與清王朝發(fā)生直接軍事沖突�。康熙帝為確保邊疆安定���,三次親征漠北�。

康熙二十九年(1690年)的烏蘭布通之戰(zhàn)���,噶爾丹借口追擊喀爾喀�,率兵自庫(kù)楞湖沿大興安嶺西麓南下�,兵鋒指向北京����。清廷命理藩院尚書率兵抗擊,失利于烏爾會(huì)河���,又發(fā)兵采取分進(jìn)合擊的方略��,康熙帝親率禁旅進(jìn)駐博洛和屯督軍��。據(jù)傳教士張誠(chéng)的記載���,雙方當(dāng)日以大炮火槍互轟開(kāi)始�����,激戰(zhàn)數(shù)日���,雙方士卒多次肉搏,可見(jiàn)此戰(zhàn)之激烈�����。最終清軍大破噶爾丹以萬(wàn)余駱駝組成的防御營(yíng)地����,噶爾丹敗歸科布多,伺機(jī)而動(dòng)����。

康熙三十五年(1696年)昭莫多之戰(zhàn),是清軍擊敗噶爾丹軍的關(guān)鍵一戰(zhàn)�?��?滴跞哪辏?695年),噶爾丹再次發(fā)兵攻打喀爾喀蒙古��,隨后一路東犯�����,進(jìn)抵巴顏烏蘭����。同年年底,康熙決定再次親征討伐�,徹底解決漠西蒙古之患。清軍一共兵分三路:東路由黑龍江將軍薩布素率兵越興安嶺西進(jìn)��;西路由撫遠(yuǎn)大將軍費(fèi)揚(yáng)古�����、振武將軍孫思克率兵���,分別自歸化、寧夏等地出兵��,沿翁金河北上斷其退路;康熙帝親率中路軍����,出獨(dú)石口經(jīng)克魯倫河上游北上。三路大軍約期于克魯倫河一帶殲滅準(zhǔn)噶爾軍����。兩方相遇激戰(zhàn),準(zhǔn)噶爾軍未能沖破戰(zhàn)陣�����,腹背受敵�,全軍崩潰瓦解,噶爾丹之妻被擊斃���。清軍趁夜追殺���,至特勒爾濟(jì)口方收兵,噶爾丹僅率數(shù)十騎逃走����。

經(jīng)過(guò)兩次大戰(zhàn),噶爾丹集團(tuán)土崩瓦解���,康熙帝要噶爾丹投降��,但是噶爾丹負(fù)隅頑抗����。康熙三十六年(1697年)���,康熙帝又帶兵渡過(guò)黃河親征�����。這時(shí)候���,噶爾丹原來(lái)的根據(jù)地伊犁已經(jīng)被其侄兒占領(lǐng)。他的親信聽(tīng)說(shuō)清軍來(lái)到����,也紛紛投降,愿意做清軍向?qū)?�。噶爾丹走投無(wú)路�,就服毒自殺���。

康熙第三次西征�,大軍過(guò)居庸關(guān)進(jìn)入山西,經(jīng)大同��、朔州��、寧武�、岢嵐抵達(dá)河曲地界,駐地官員帶領(lǐng)村民舉行了盛大的歡迎儀式�。康熙帝見(jiàn)當(dāng)?shù)匾黄纳蕉d嶺���,寸草不生�,不禁感慨萬(wàn)千���,隨口念出打油詩(shī)一首:“遠(yuǎn)看和尚頭���,近處沒(méi)看頭。山高露石頭��,河水向西流����。富貴無(wú)三輩��,清官也難留����?���!闭鲬?zhàn)結(jié)束后,康熙帝啟程�,班師回朝。沿黃河北上途中�����,鄂爾多斯王貝勒阿松勒布奏請(qǐng)開(kāi)放封禁地�����,愿與漢人同種同墾�,緩和矛盾糾紛,康熙俱如所請(qǐng)�����,下旨:“圣祖仁皇帝特允鄂爾多斯之請(qǐng),以故河保營(yíng)得與蒙古交易�����,又準(zhǔn)河民墾蒙古地����,歲與租籽���?���!弊源?,越來(lái)越多的河曲人、山西人背井離鄉(xiāng)�����?��!白呶骺凇贝蛲酥性沟嘏c蒙古草原的經(jīng)濟(jì)文化通道��,帶動(dòng)了北部地區(qū)的繁榮和發(fā)展���。

“走西口”這一移民浪潮的發(fā)生����,也讓河曲迎來(lái)了短暫的經(jīng)濟(jì)大繁榮��。乾隆二十七年(1762年)�,河保營(yíng)(今河曲縣)已成商賈藝人云集交衢之地,人口急劇增加���。據(jù)史料記載�����,從康熙三十六年(1697年)到乾隆末年的一百余年間���,河曲在政治、經(jīng)濟(jì)��、文化等諸多方面都實(shí)現(xiàn)了較快的發(fā)展�����,人民生活水平也得到顯著提高�����。“哥哥你走西口����,小妹妹我實(shí)在難留,手拉著哥哥的手����,送哥送到大門口……”這首著名的山西地方民歌《走西口》就是從河曲唱起來(lái)的����。對(duì)那個(gè)年代的人們來(lái)說(shuō),“走西口”既是對(duì)命運(yùn)的挑戰(zhàn)�,也是對(duì)新環(huán)境的開(kāi)拓,過(guò)程固然艱辛�����,可是勤勞智慧的人們還是走出了一片新天地��,開(kāi)啟了山西“海內(nèi)最富”的輝煌時(shí)代�,極大地改變了山西與內(nèi)蒙古地區(qū)的發(fā)展進(jìn)程。(劉喜才)

(責(zé)任編輯:盧相?��。?/span>