河曲巡鎮(zhèn)全貌俯瞰

在黃河之畔�����、晉西北的土地上����,有一座熠熠生輝的古鎮(zhèn)——河曲巡鎮(zhèn)�����。它宛如一顆被歲月打磨的明珠�,散發(fā)著獨特而迷人的光芒,承載著悠久的歷史與深厚的文化底蘊���。

河曲巡鎮(zhèn)地貌

河南村是巡鎮(zhèn)的政治經濟文化中心����,東鄰鹿固鄉(xiāng),南接曲峪村���,西靠滔滔黃河����,北與河北�、樊家溝村隔洞溝河相望。河南村為黃河沿岸的淤集谷地�����,土地平坦�,灌溉方便�����,日照充足�,百姓以種植玉米、花生及各種瓜果為生�。

古鎮(zhèn)依傍黃河,奔騰不息的黃河水不僅滋養(yǎng)了一方水土���,更賦予了巡鎮(zhèn)雄渾壯闊的氣質����。古渡黃河,是巡鎮(zhèn)歷史的見證者�。昔日,這里舟楫往來����,商船絡繹不絕,南來北往的貨物在此集散���,不同地域的文化在此交融����。如今���,雖不見當年的繁忙景象�,但站在古渡旁���,仿佛仍能看到昔日千帆競發(fā)的壯觀場面�,感受到那份沉淀在歲月里的浩氣���。

巡鎮(zhèn)的人文風情���,更是讓人流連忘返�����。古鎮(zhèn)的街巷里���,古老的建筑錯落有致,青石板路蜿蜒曲折�����。這里的人們淳樸善良����、熱情好客,鄰里之間關系融洽���。每逢傳統(tǒng)節(jié)日,古鎮(zhèn)就熱鬧非凡�,各種民俗活動精彩紛呈。人們用歡快的舞蹈和燦爛的笑容����,表達著對生活的熱愛和對未來的美好憧憬���。當然,巡鎮(zhèn)的美食也是不容錯過的一大亮點�。這些特色美食,不僅是當?shù)厝松嗉馍系挠洃?����,更是吸引游客紛至沓來的招牌?/p>

河曲巡鎮(zhèn)五花城

河曲巡鎮(zhèn)�����,這座融合了歷史與現(xiàn)代�����、自然與人文����、美食與風情的古鎮(zhèn),正以它獨特的魅力���,吸引著越來越多的人前來探尋���。在這里���,時間仿佛放慢了腳步,人們感受著那份寧靜與美好����,領略到歲月沉淀下來的獨特韻味。有詩云:“巡鎮(zhèn)悠悠歲月長����,尉遲得馬韻流芳。明時巡檢遺風在���,古渡黃河浩氣彰���。川底田疇鋪錦繡,山間花果溢清香���。鹽干碗饦麻花美�,古鎮(zhèn)繁華美譽揚���?���!?/p>

傳奇典故:尉遲得馬的歲月回響

河曲巡鎮(zhèn)流傳著唐代名將尉遲恭得馬水的傳說����,故該鎮(zhèn)又稱“得馬水關”。相傳在唐武德年間�����,尉遲恭奉命為唐高祖李淵挑選戰(zhàn)馬����。他在朔州挑選了九千九百九十九匹良馬,但還差一匹����。焦急之時,一匹顏如重棗�、形如龍騰的駿馬突然出現(xiàn)在眼前。尉遲恭試圖馴服它�����,卻被摔倒在地�。經過一番較量�����,他終于跨上這匹神馬���,一路飛馳直抵巡鎮(zhèn)。他正饑渴難耐�,一位老人為他送上了酸米湯,尉遲恭感念其恩����,將此地命名為“得馬水關”,并題“得馬水”三字流傳后世����,現(xiàn)在的巡鎮(zhèn)還有“得馬水”飯店。在巡鎮(zhèn)附近的洞溝河畔�,有一座禪房寺,寺旁石壁上留有大型摩崖石刻“臥龍石秀”�����,據(jù)傳與尉遲恭有關����,石刻中的龍形圖案被認為是神馬的象征�����。尉遲恭得馬水的傳說,不僅是一段歷史故事�����,更是河曲地域文化的重要組成部分����,展現(xiàn)了古代英雄的傳奇魅力,也為巡鎮(zhèn)增添了獨特的歷史內涵���。

巡鎮(zhèn)集市

歷史溯源:八百年風云激蕩

唐天寶年間���,為了防御北方游牧勢力的侵擾,朝廷在巡鎮(zhèn)一帶修筑長城����,駐軍屯墾戍邊,為后來巡檢司的設立奠定了基礎���。宋時巡鎮(zhèn)歸火山郡���,元時全國各地設置巡檢一職���,掌緝捕盜賊、盤詰奸偽之責���,但并無確切資料證明河曲在此時期已設巡檢司����。到了明洪武年間����,為加強對基層民眾的監(jiān)察與管控,在河曲 “得馬水關” 設巡檢司�����,隸屬保德州�。巡檢為從九品官職,主要職責是巡邏地方�,盤查過往行人,維護地方治安�����,重點盤查往來奸細及販賣私鹽、面生可疑之人�。及明末,河曲巡檢司被廢���,這里成為集鎮(zhèn)�����,當?shù)厝朔Q“巡鎮(zhèn)”。1940年巡鎮(zhèn)成為河曲縣政府機關駐地����,1959年機關駐地遷往城關。

曾經坐落在巡鎮(zhèn)的“人民銀行”

銘文石斧:這里曾是最古老的部落文明

巡檢司古鎮(zhèn)三面環(huán)山�����,黃河在此拐了一個彎�,從鎮(zhèn)前緩緩流過,岸上綠樹成蔭���,景色迷人�。一條由東向西的洞溝河,將鎮(zhèn)子分為河南�、河北、樊家溝三個自然村���,巡鎮(zhèn)任�����、韓����、樊三姓���,各居住一村�。 因河南是商業(yè)鬧市區(qū)�����,山南海北外來客商定居巡鎮(zhèn)的有七十多姓�����。巡鎮(zhèn)四周二里半���,東有狗兒窊����,西有河會,南有五門樓���,北有桃山四村���。

洞溝河流水潺潺,常年不斷����。在洞溝河與黃河交匯處����,考古學家發(fā)現(xiàn)了讓考古界震驚的萬年“銘文石斧”,這也許是中國最早的文字記載之一�����,可以說在距今五千年乃至一萬年前���,得馬水人就有了早于華夏其他農耕漁獵部落的文明�����。但千百年來����,洞溝兩岸往來,一直是趟水過河�����。冬日河面結冰���,只能用木板搭建臨時小橋供人通行�����。1957年秋�����,相關部門在洞溝河上建成了石橋�,上書“向榮橋”三個大字���。

發(fā)現(xiàn)于巡鎮(zhèn)地區(qū)的新石器時期古人類所使用的石杵�,也見證了生活于黃河流域的得馬水人最早的農耕生活,“河邊火塘聞魚香����,草屋檐下杵米忙”,這就是遠古得馬水人的生活場景���。

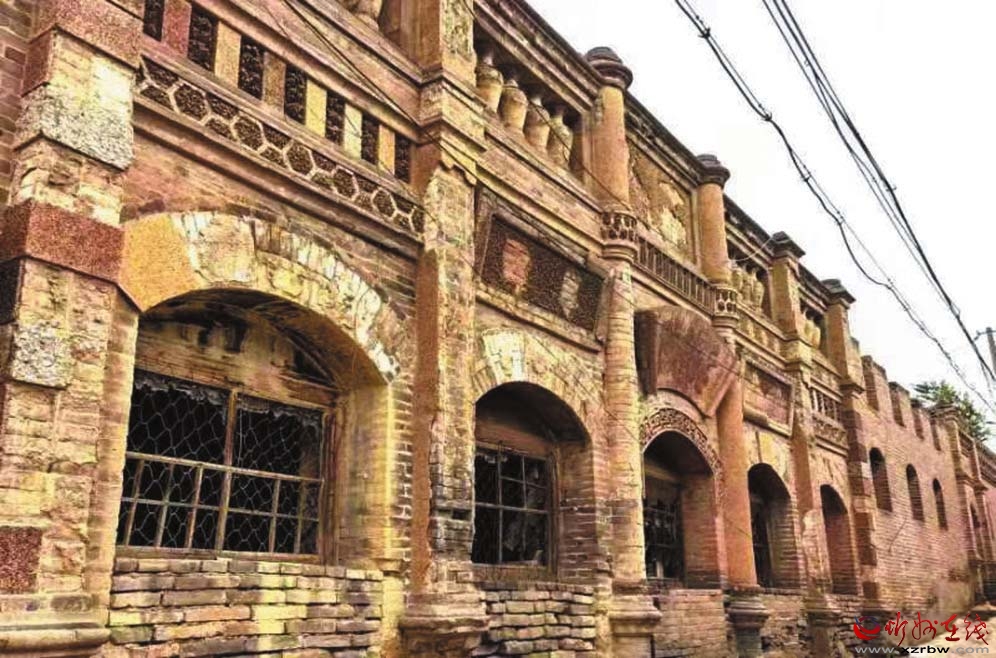

巡鎮(zhèn)洞兒街古店鋪

紅色基因:雜貨木器店內的河府工委

1937年抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)���,賀龍領導的八路軍120師,東渡黃河來到抗日前線晉西北����,1937年9月賀龍派出徐文烈?guī)ш牭挠墒嗣刹亢蛢蓚€武裝排組成的河曲工作團來到城關,并組織抗日“動委會”�����,徐文烈出任主任�,武汝楊任副主任����。為進一步加強抗日工作,1937年10月����,晉綏邊委派共產黨員趙宋儒(本名趙希賢)�、潘紀文先后來到河曲�,住在巡鎮(zhèn)。趙的對外公開身份是巡鎮(zhèn)三區(qū)動委會特派員���。

趙宋儒和潘紀文剛到河曲巡鎮(zhèn)�����,徐文烈就以檢查抗日工作為名�,到巡鎮(zhèn)洞兒南街聶家皮貨店內�,與趙宋儒秘密接頭。經研究決定�����,于1937年12月地下黨“河府工委”(后改為河曲縣委)在巡鎮(zhèn)成立�,由趙宋儒擔任書記,徐文烈�����、潘紀文擔任委員���,秘密工作的地點設在巡鎮(zhèn)洞兒西街李半師家雜貨木器店后院����。這個院內有個后門,西墻緊靠洞溝河����,如遇緊急情況,可從后門順洞溝河道附近的樹林隱藏疏散����。

“河府工委”的黨員,主要是河曲犧盟會�、動委會和八路軍120師河曲工作團中的老紅軍、老黨員如雷滿清(湖南人)�、陳詩華(湖北人)等。他們在巡鎮(zhèn)一帶���,秘密發(fā)展河曲本土黨員�。1937年年底發(fā)展了河曲縣第一個地下黨員李半師���,通過組織了解�����、選拔考察,先后發(fā)展了河會村的趙呂保�����、石偏梁村的丁滿倉���、巡鎮(zhèn)河北村的任子良。黨組織壯大���,黨員不斷增加���,于是創(chuàng)建了巡鎮(zhèn)三區(qū)黨支部,任子良任黨支部書記����。

1940年河曲解放,八路軍120師358旅進駐巡鎮(zhèn)�����,旅部設在洋式院�。按晉綏邊委指示,“河府工委”撤銷�����,創(chuàng)建中共河曲縣委員會(對外保密不公開),成立了河曲縣政府�����,在巡鎮(zhèn)四完校院內辦公�。

1943年趙宋儒離開河曲,調任五寨縣委書記�����,河曲縣委書記由李繼德接任�。1949年11月,中共河曲縣第一次代表大會在巡鎮(zhèn)三官廟黨校召開�����,河曲縣委宣布對外公開���,全縣共有黨員2040名���。

巡鎮(zhèn)還有河曲第一個女共產黨員王秀女。

水旱碼頭:古鎮(zhèn)的繁華韻味

巡鎮(zhèn)在明清兩朝,筑成東通往五寨�����、寧化�、太原府���,西至包頭�、臨河�����、陜壩�����,南通保德���、神木�����、米脂����,北至偏關、內蒙清水河四條官府驛道�。同時黃河碼頭天天停靠著貨運大船數(shù)十條�����。陸路四通八達�����,水路暢通無阻���。巡鎮(zhèn)商賈云集���、物品豐盛、經濟繁榮�,真正形成了晉陜蒙商品集散重地?!叭齻€麻鎮(zhèn),頂不上一個巡鎮(zhèn)”���,口里口外的人們都這么形容當年鼎盛時期的巡鎮(zhèn)�����。

當時曾作為縣城的舊縣已經日益衰落���,集市日漸北移巡鎮(zhèn),遂形成以陰歷逢三�、逢八的集日,到民國時期�����,巡鎮(zhèn)已成為晉西北對外貿易四重鎮(zhèn)(河曲巡鎮(zhèn)���、保德東關�、臨縣磧口����、婁煩鎮(zhèn))之首,巡鎮(zhèn)不是很大���,可它地處晉�、陜�、蒙三省(區(qū))交界之地,傍山環(huán)水�,有得天獨厚的地利和長盛不衰的人氣,號稱河曲周邊名氣十足的“水旱碼頭”�。

1940年河曲解放后,巡鎮(zhèn)已經成為寧武�、崞縣、興縣���、東勝�����、綏遠等周邊縣的貿易中心�����,外縣商販大量涌入巡鎮(zhèn)���,小手工業(yè)作坊也遍布巡鎮(zhèn)。巡鎮(zhèn)成為解放區(qū)的同時�,也成了晉綏邊區(qū)的對外貿易窗口,為根據(jù)地籌集物資�,與淪陷區(qū)、國統(tǒng)區(qū)也展開靈活的貿易���。河曲硫磺���、藍靛�����、洋煙等特產�����,大都集中在巡鎮(zhèn),換取槍支���、彈藥���、棉花、布匹���、藥品�����、生鐵后直接運往根據(jù)地����,邊區(qū)《抗戰(zhàn)日報》曾對巡鎮(zhèn)做過典型報道。如今�����,巡鎮(zhèn)大集風采不再����,可巡鎮(zhèn)人經商之道依舊,好客之道未減�����。

在巡鎮(zhèn)集市貿易繁榮的時期����,周邊縣及外省的手藝人、買賣人也在巡鎮(zhèn)經商�����,并且安家落戶����。

河曲民歌二人臺優(yōu)秀節(jié)目展演 張存良攝

店鋪林立:古巷里的煙火人情

曾經巡檢司的鬧市區(qū)�,是河南村的洞兒街���。青一色的鵝卵石鋪成了街道����,洞兒街的中心地����,有南北直通兩個洞,中間部位有一個朝東方向開的洞�����,呈管道三通狀�����,被當?shù)乩习傩辗Q為“三條腿閣洞兒”���。上面有一個四面出檐挑角的閣樓,據(jù)說是明朝中期所建���。1957年�����,閣兒洞被拆除���,建了一個大照壁�����。

巡檢司的鬧市區(qū)洞兒東街�����,人們通常也叫正街�,是東西走向最繁華的主街道���。閣兒洞東口第一家就是“三和成”的絲綢布店�����,后一半鋪面賣給了米脂的張沒牙和佳縣的賀大個兩人����,改做了醋醬加工和豆腐房�。接著是“永裕成”的溜酒房和煙酒糖果門店�。接過來是魯板仁的雜貨鋪���,對面是河北省順德府(邢臺)聶���、左兩家合開的洋布、絲線等百貨門店�����,各種商品都是北京和天津�、河北省進的貨,還有王成業(yè)開的中成藥鋪����。過了賈五十二和席燕五開的壺品小焊白鐵加工店,就是城關師傅楊萬海開的裁縫鋪���。正街炭沙坡子是韓家的干貨鋪,接著是馬銅匠的加工店鋪���。甘肅仇庭起的芝麻餅����,他沒有自己的固定門店,通常只見他頭頂盤子沿街叫賣�����。正街還有黑牛的襪子鋪和最東路口的白三車馬大店�。

同正街平行相距十多米的二道街,也叫里街����。二道街入口是郵電局和河南中心小學。當時學校有教職員工四十多人�,學生四百余人。二道街最美的景致是“永裕成”的歐美風格的洋式院�,為當時巡鎮(zhèn)最大的鋪子,抗戰(zhàn)期間先是358旅的指揮部�����,后被政府收購成為人民銀行的辦公場所���。

西街為食府街����。入口第一家是王重仙飯鋪,他最拿手的是肉炒餅���。緊接著是張耀兩兄弟的飯店����,“六六八八”席做得好�����。王有師的麻花�、糖干烙,田才的鹽干烙����、烤花饃也都叫好。有名氣稱一絕的是武滿倉的燒麥�����,五毛眼的水餃���,狄岱海的餡餅。夜幕降臨�����,小吃設攤,油麻燈盞����,盞盞相接,照得大街明光通亮���。有六老漢的咸肉���,池福海的豬下水,杜相印的肉碗饦�,瞎祥的巴餅子,二聾子的油大豆杏瓣�,奴嘠軟的灌腸,池篩扣的驢騾肉�����,二全老漢的糖板豆���。西街上還有賀����、趙兩家文具店和李家木匠鋪。西街尾是于富水兄弟三人和呂四家開的鐵匠爐����,拉風箱燒紅爐,還有陜西李四給騾馬掛掌的臨時工棚�,最西邊是鄔斌成、席二保����、三公雞的彈棉花加工作坊。清朝道光年間����,在巡鎮(zhèn)洞兒西街緊靠官水道,有一家掛“泰和永”招牌的藥店���,兩邊立柱上題寫著“天泰地泰三羊泰���,人和物和萬事和”門聯(lián)。這家藥店是由樊家溝二財主樊成芝����、三財主樊成蘭開辦的。

南街第一家是賈家的拐角鋪���,鋪子一半在西街����,一半在南街���,他主營各種粗細麻繩���,騾馬的鞍子皮件和頭戴,還有洋釘����、五金小配件。緊接的是原泰和永改建的“民眾醫(yī)院”���,也搬遷到南街���,由有名的老中醫(yī)任意行、王增泰�����、劉克明�����、劉風顯等坐堂問診,王懷祿�����、王玉才�、呂左才拉藥斗子配藥,年終給入股的民眾分紅�,紅極一時。緊靠醫(yī)院是劉銀匠的金銀首飾加工鋪���,接著是西興縣趙步恭的理發(fā)店�����,徒弟有馬六小等五六人�,還有馮玉山的剃頭鋪�。肖世庸的蘭皮底花兒鞋店緊挨古董當鋪,當鋪的韓老掌柜留著山羊胡子�����,很會說書�����。當鋪南邊有任秉祥、張斌和的花布絲綢成衣店�。南街還有糧食局的糧油門市和新華書店,南街的終點是樊應堂的油房和三官廟�,解放后三官廟曾經是縣委黨校所在地����。

北街因沿街西畔有條官水道,影響了市場的交易活動���。北街主要經營糧油食品和調味品以及生活日用品�����。水道畔有家縫皮襖的偏關王裁縫店����,還有樊����、苗、鄭家的米面加工房�����。北后街有丁、王����、劉三家車馬大店,王家的后大院�����,常住有來往于內蒙的馱茶�����、鹽����、布的駱駝隊。北街東大墻擺放著池常有�����、池福海�、呂奴嘠軟、池篩扣、池國栓���、周六老漢的肉架���,整整有一大排,吆喝聲此起彼伏�����。老字號“五和園”�,店鋪設在北街閣兒洞出口處�����,是清道光年間樊家溝村的樊金需�����、樊貴需弟兄倆所經營的飯莊���,弟兄倆是巡鎮(zhèn)頂好的廚師����,口碑在外。

風箱爐子:特色美食的誘惑

巡鎮(zhèn)集市的繁榮帶動了巡鎮(zhèn)的飲食文化�����。每逢趕集�����,大街上到處是風箱爐子賣熟食的����。解放前后到1961年,洞兒街的西街從王重仙飯店到于二寬房子����,叫食府街。有十幾家飯店���,街道的兩邊就是拉風箱爐子賣飯的�。從1983年到2006年的二十多年間����,洞溝河南岸有名氣的小吃店鋪有:王三財?shù)难蛉怵W餃子,張玉明���、仼三千的肉餡油旋餅����,李玉財?shù)臒跹蛉狻F肉����,楊富的粉湯、油糕�����、燉豆腐���,樊佩明媽媽的酸撈飯���、大燴菜�、肉餡包子、涼茨粉�����,醋軍軍奶奶的糯米粽子���,閆玉恒的羊雜碎�,呂和和、史玉仁的豬下水和驢肉���,苗海占的涼粉皮�����,王順田���、韓二仁的碗饦,樊雙玉的鹽干烙�、糖干烙,池鐵柱的大麻花�����。

還有黃二老漢�、韓乃存的小吃攤:瓜子、杏瓣�����、花生���、豆子����、果干,以及各種水果�,貨很全。左右忠的各種調味品�,應有盡有。再就是池二鐵�、任田小、池三漢的生肉架�,豬肉、羊肉隨便人們挑���。

大河長歌:民族血脈的澎湃記憶

河曲是民歌的海洋�����,巡鎮(zhèn)秉承古隩州民風淳樸����、文明雋永的遺風�����,河曲民歌�����、二人臺在黃河沿岸巡鎮(zhèn)一帶�,尤為鼎盛。

清光緒三年�,就有巡鎮(zhèn)河會自樂班賈楨、賈銀慶和樊家溝百靈班的記載�。光緒二十年,有百靈旦樊貴卓����、樊六、樊立夢�����、樊二蛇�����,五花城笑破肚�����、鄔玉清、五門樓“串話王”王半師�����、扳船漢魯板人等名家���,新中國成立前����,在巡鎮(zhèn)組建了以鄔懷義為團長���、韓寶珍為指導員的河曲縣第一個公辦的河曲縣劇團���。后來由新社員為骨干,組建起巡鎮(zhèn)“八一歌舞團”�,在河曲周邊產生了很大影響。

巡鎮(zhèn)一帶的民歌�、二人臺名家層出不窮,有影響�����、有貢獻的藝人和傳承人最早有任淑世���、王亮花�����、王玉秀���、任艾英,后來有李鎮(zhèn)����、鄔滿棟、張美蘭�����、菅保憨�、王來才、鄔新田���、韓運德����、任新寧���、王仲田�����、杜煥云����、王福蘭、王敦占�����、任俊文�����、王治華�����、鄔巨田�、賈計新、王虎云���、王留女����、王掌良����、田國成、張棟梁����、王海蓮、任安民�����、徐秀梅等�����。這些精英���、藝人基本占領了河曲民歌�、二人臺“半壁江山”����,從田間����、地頭唱到河畔�、戲臺,把河曲人們對悲歡離合命運的痛苦掙扎�,對美好生活及愛情的勇敢追求,以及與生俱來的音樂天賦都詳盡地融入到每個音符中���,融入到每個調調里�。

1954年縣政府在巡鎮(zhèn)三官廟舉辦了河曲民歌���、二人臺匯演�。在河曲正式登臺表演二人臺的女演員是巡鎮(zhèn)的任艾英(國家一級演員����、中國戲曲家協(xié)會會員)。巡鎮(zhèn)還有著名指揮家�、教授、中國音樂家協(xié)會會員任新寧�����。

洞兒街:湮沒在時光褶皺里的古鎮(zhèn)記憶

過去的洞兒東南西北街,商賈云集����,買賣興隆,物品豐富�����,人來客往�����,熱鬧非凡�。1969年以后���,洞兒街的商家店鋪大部分搬遷到向榮大街營業(yè)����。昔日繁華的洞兒街漸漸淡出人們的視線����。

2006年以后,隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展����,巡鎮(zhèn)及周邊的農戶家庭���,都搬遷到了城關。同時河曲有五十多年歷史的名?��!叉?zhèn)中學也搬遷到了城關�,巡鎮(zhèn)周邊的消費群體驟然減少���,集市貿易平淡���。隨著社會的發(fā)展,有些傳統(tǒng)行業(yè)也逐漸消失����,紅火了二十多年的集市,進入了低谷����。到了電商時代,留給巡鎮(zhèn)的還有希望與機遇����。炸麻花的油鍋還在翻滾�����,烙鹽干的火爐還在燃燒�����,賣驢肉碗饦的刀光還在閃耀�����,得馬水飯店的炒餅還在吸引著路人���。

夕陽把斑駁的影子投在河面上���,一位老嫗坐在門檻上����,似乎在回味過去���。而整個古鎮(zhèn)�,正在暮色中緩緩沉入時光的褶皺里�。(張國光 劉喜才)

(責任編輯:盧相?����。?/span>