明·唐寅《吹簫仕女圖》

如果要找出一種最能代表中國(guó)傳統(tǒng)文化的植物����,人們大概會(huì)在梅、蘭����、竹、菊以及松柏�、牡丹等植物中爭(zhēng)論一番。如果要求這種植物同時(shí)具有較高的實(shí)用性�,那么恐怕非竹子莫屬了����。從竹簡(jiǎn)���、竹筆�����、竹杖����、竹席�、竹排、竹筍等物品�����,到箸��、箕�、笠、籠��、篾、籃��、笛��、箭等帶竹字頭的字��,在生活中竹簡(jiǎn)直無(wú)處不在�����?����?梢韵胂?��,一位古代文人,在一個(gè)春雨天�,于竹籬茅舍中吃過(guò)新鮮的竹筍,戴上斗笠���,拄著竹杖���,走進(jìn)細(xì)雨綿綿的竹林,聽(tīng)聽(tīng)那“穿林打葉”的雨聲。一個(gè)“竹”字���,就可以涵蓋古人的衣食住行�。難怪英國(guó)學(xué)者李約瑟認(rèn)為��,以中國(guó)文明為代表的東亞文明是“竹子的文明”�。

在先秦典籍中,我們不難看到竹子搖曳的身姿��。上古民謠《彈歌》曰:“斷竹�,續(xù)竹,飛土����,逐宍?����!鄙瞎艜r(shí)人們就用竹子制作重要的狩獵工具�,《尚書(shū)》載:“惟殷先人,有典有冊(cè)�。”竹在商代就被用作竹簡(jiǎn)���,把寫(xiě)字的竹簡(jiǎn)穿在一起制成書(shū)����,就是“冊(cè)”。殷商時(shí)用竹簡(jiǎn)寫(xiě)的書(shū)稱“竹書(shū)”�,用竹簡(jiǎn)寫(xiě)的信稱“竹報(bào)”。在《詩(shī)經(jīng)》中����,直接或間接提到竹子的詩(shī)有十幾首。后來(lái)�,竹子還被制成毛筆和紙。這些文明史上的大事�����,都有竹子參與的身影����。

文人喜歡竹����,因?yàn)樗泄?jié),主干挺拔�����,寧折不屈。喜歡竹的文人甚至“組團(tuán)”出現(xiàn)�����,魏晉有“竹林七賢”�����,唐代有以李白領(lǐng)銜的“竹溪六逸”��。宋代以后���,以竹子喻君子成為人們的共識(shí)��。蘇軾就是非常喜歡竹的一位大文豪��,他用大量詩(shī)文表達(dá)了對(duì)竹子君子之風(fēng)的傾慕�。

竹子具有獨(dú)特的清幽之氣����,人們還將它與佛教和道教關(guān)聯(lián)起來(lái)。佛教早期的寺院之一就被稱為“竹林精舍”���。禪寺和道觀往往有竹����,唐代的不少禪詩(shī)都愛(ài)描寫(xiě)竹,如白居易的《北窗閑坐》:“虛窗兩叢竹�����,靜室一爐香�。門外紅塵合,城中白日忙�����?���!痹谛≌f(shuō)《西游記》中,觀音菩薩的道場(chǎng)就在南海落珈山的紫竹林�。晉代葛洪編著的道教典籍《抱樸子》中,仙人的一個(gè)重要標(biāo)志����,就是他們往往有一把可以騎乘的竹杖�����。

竹不僅有剛毅的一面,還有柔軟的一面�����。竹子俊美�����、秀逸����,有“檀欒”“團(tuán)欒”“綠玉”“秀玉”等美稱?��!都t樓夢(mèng)》中林黛玉就居住在遍植翠竹的瀟湘館里���,想不到除了竹子,還有哪種植物更適合林黛玉��。竹子的外在形態(tài)和內(nèi)在寓意�,與林黛玉表面柔弱內(nèi)心耿直的形象深深契合。

文人不僅自己對(duì)竹子傾慕���,還把這種情感投放在了文學(xué)作品里的人物身上���?!度龂?guó)演義》中被困麥城的關(guān)羽寧死不屈�,他如此說(shuō)道:“玉可碎而不可改其白,竹可焚而不可毀其節(jié)�����,身雖殞�����,名可垂于竹帛也�。”關(guān)羽以玉和竹自喻�����,來(lái)表明自己寧死不降的氣節(jié)����。

竹林下不僅有文人雅士,甚至還潛伏著武林高手��。竹林是中國(guó)人心目中最浪漫的武俠故事發(fā)生地之一�。比如在電影《臥虎藏龍》《十面埋伏》中,高手都是在竹子上行走�,凌空飛舞、竹林穿梭���,俠客的風(fēng)度躍然而出��。

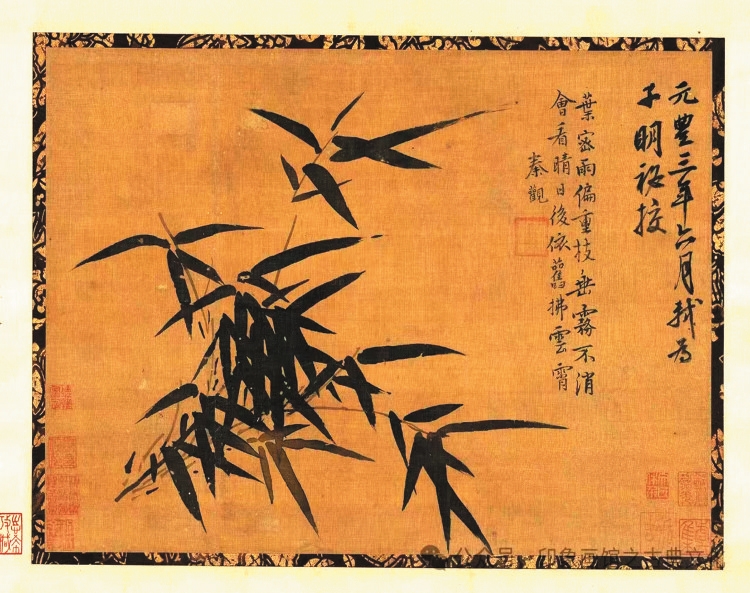

宋·蘇軾《雨竹圖》

在文學(xué)��、書(shū)法���、繪畫(huà)、音樂(lè)中�,竹都是重要的表現(xiàn)對(duì)象。作為制作樂(lè)器的重要材料�����,竹與音樂(lè)密不可分���。中國(guó)傳統(tǒng)的吹奏樂(lè)器和彈撥樂(lè)器多是用竹制成�����,《列仙傳》記載��,春秋時(shí)蕭史擅長(zhǎng)吹簫�����,能作鳳聲����,引鳳凰止于其屋;晉代以“絲竹”代指音樂(lè)���,并有“絲不如竹”之說(shuō)�����;唐代更是將樂(lè)師稱為“竹人”���。

據(jù)說(shuō),在火藥發(fā)明之前���,“爆竹”真的是以燃燒竹子的方式來(lái)發(fā)出噼里啪啦的爆炸響聲�����,清代翟灝的《通俗編》載:“古時(shí)爆竹����,皆以真竹著火爆之�,故唐人詩(shī)亦稱爆竿?���!庇袑W(xué)者推測(cè),中國(guó)古代竹制樂(lè)器可能就是從燃竹開(kāi)始�����,竹子燃燒時(shí)�,竹節(jié)內(nèi)空氣膨脹,沖破竹筒���,發(fā)出響聲�����,形成簡(jiǎn)單的原始音樂(lè)�。古人或許由此得到啟發(fā),發(fā)明了簡(jiǎn)易的竹子樂(lè)器——竹笛���。

中國(guó)竹樂(lè)器種類繁多���,《周禮》中提到“龠”“簫”“篪”“管”等多種竹樂(lè)器。目前�����,我國(guó)僅笛子類樂(lè)器就有許多種��,如長(zhǎng)達(dá)數(shù)米�����、幾人合吹的巨笛���,短至四五厘米的口笛�,僅有一個(gè)吹孔的吐良���,云南基諾族成對(duì)吹奏的尼貝等���。

唐代稱笛聲為“龍吟”�����,稱簫為“鳳簫”���。以龍鳳稱笛簫,可見(jiàn)這兩件竹樂(lè)器在眾多樂(lè)器中的地位��。李白詩(shī)云:“笛奏龍吟水�����,簫鳴鳳下空�����?�!逼鋵?shí)��,簫和笛在吹奏方式上明顯不同���,笛子要橫著吹,簫要豎著吹�,而且簫音量較小,音色輕柔,比起笛子的音色�����,更有一種幽怨之意���。相傳在當(dāng)年的垓下之圍中��,張良就用簫勾起了楚軍將士的思鄉(xiāng)之情�����。篪也是一種需要橫吹的樂(lè)器�,但是開(kāi)口在管的中間���,吹奏時(shí)持管的方式有點(diǎn)像在舉杠鈴����。

羌笛是唐宋時(shí)塞外常見(jiàn)樂(lè)器���,羌笛幽咽的聲音往往與“楊柳”“幽怨”“肅殺”相聯(lián)系�。如“羌笛何須怨楊柳����,春風(fēng)不度玉門關(guān)”“中軍置酒飲歸客�,胡琴琵琶與羌笛”“羌管悠悠霜滿地����,人不寐,將軍白發(fā)征夫淚”等��。尺八是中國(guó)古代吹管樂(lè)器����,因其長(zhǎng)度而得名。唐代傳入日本�����,后來(lái)尺八在中國(guó)失傳���,以致許多人都把它視為日本樂(lè)器。中國(guó)古代還稱尺八為“簫管”“豎笛”“中管”�。人們耳熟能詳?shù)某烧Z(yǔ)“濫竽充數(shù)”中的“竽”,也是古代一種吹簧樂(lè)器���,在戰(zhàn)國(guó)至漢代期間廣泛流行����,到宋代失傳。

目前����,我國(guó)除了笛、簫等人們比較熟悉的竹樂(lè)器�,還有不少竹樂(lè)器,如在彝族��、苗族����、哈尼族、傣族等少數(shù)民族地區(qū)有巴烏���、蘆笙���。民間還流行竹筒、小竹哨等竹樂(lè)器���。四川是竹子的重要產(chǎn)地��,國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)四川竹琴���,因采用竹制竹筒和簡(jiǎn)板為主要伴奏樂(lè)器而得名�。從牛背上牧童的竹笛���,到苗族村寨的蘆笙���,再到現(xiàn)代樂(lè)團(tuán)的創(chuàng)新竹樂(lè),竹鳴聲聲���,流韻千年��。

(責(zé)任編輯:盧相?���。?/span>